第一章『コロッケ』── 16番鉄塔 ──

● 次に向かうのは16番鉄塔だった。でも、すでに二人ともほとんど土地鑑のない場所まで来ていたせいか、不安になっていることをお互いに感じていた。それでも六太郎は、この金ヶ作線の鉄塔と送電線がどこまで続いているのかどうしても知りたかったのだ。

● 次に向かうのは16番鉄塔だった。でも、すでに二人ともほとんど土地鑑のない場所まで来ていたせいか、不安になっていることをお互いに感じていた。それでも六太郎は、この金ヶ作線の鉄塔と送電線がどこまで続いているのかどうしても知りたかったのだ。

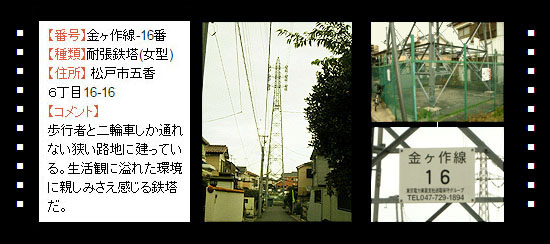

15番鉄塔のあった果樹園から再び出発して送電線をたどって行くと、また昔ながらの住宅街へと進むこととなった。そしてせまい路地を曲がったところで、

「あ、見えた」

と、ロクマツが次の鉄塔を見つけて指差した。路地を曲がったその道は、車が一台通れるくらいの狭い道だった。しかも鉄塔が建っている場所は、どうも行き止まりのようにも見えた。もし行き止まりだとすると、次の鉄塔に向かうためにはだいぶ遠回りをしなければならないなぁ、と六太郎は考えていた。しかし鉄塔に向かってゆっくりと自転車を進めて行くと、その予想に反してそこは行き止まりではなかった。

道の突き当たりの横に建っている鉄塔に添うように、歩行者と自転車がやっと通れるくらいのカギ型の細いクランク状の道が奥に続いていたのだ。

「六ちゃん、この道、めっちゃ狭いね」

とロクマツは笑った。

鉄塔のすぐ脇には鉄製のゴミ集積所があり、古くからある家並みが密集していた。そして鉄塔の隣はどうやら空家らしく、家の壁一面にツタがからみ付いていた。

二人はクランク状の細い道に自転車を止めて、リュックからトランプケースを出そうとしていると、そこへバイクに乗った郵便配達員が通りかかった。配達員は50歳くらいのおじさんで、二人を見るなり、

「おいっ、こんな場所に自転車を止めちゃ他の人が通れないだろ!」

と、いきなりまくし立てた。六太郎はすぐに「あ、すいません‥‥」

と言って、自転車を横にあったわずかなスペースに移動させた。配達員は4~5件ほどのポストに郵便物を投函すると、二人を見ずに素早く去って行った。そのあと、同じ方向から買い物袋を自転車のカゴに入れたおばさんがやってきて、二人をジロジロと見ながら黙って去って行った。

「この道、けっこう人通りが多いな‥‥、あんまりグズグズしてると何か言われるかもしんないから、早く投げちゃおうぜ」

と言って、六太郎は『クラブの16』を手首で回転させながら投げ込んだ。するとさっきとは違い、フェンスの中の端っこの側溝に落ちてしまった。

「あ!、六ちゃん失敗した!」

「いいだろ! たまにはこういうこともあるよ! ほら、次行くぞ」

と言いながら、素早く自転車に乗って細い道の先へと向かった。道は裏通りで丁字路となっていて、その通りは古くからあるような小さな商店街だった。お花屋さんや美容室、クリーニング屋、居酒屋、スーパーなど、ちっちゃなお店がたくさん並んでいた。二人はキョロキョロとしながら、送電線を追って通りを進んでいくと、

「ねぇ、ちょっと待って」と、ロクマツが後ろから呼びかけた。

「どうした?」

「ねぇ、ここ‥‥」と言って、ロクマツが指差しているのは『ミートショップ川田』と書かれたお肉屋さんだった。

「その店がなに?」

「ほら、コロッケ売ってるよ。買って食べない?」

その店のガラスには、黄色いポップで『コロッケ80円 カレーコロッケ85円 メンチ100円』と書かれていた。

「え? おまえ、腹減ったんか?」

「まぁ、ちょっとぐらい‥‥」

「だけど、買い食いしたら、おまえのおばさんに怒られるんじゃねぇの?」

「六ちゃん、お母さんにバラすつもりなの?」

「んな、卑怯なまねするわけねぇじゃん」

「じゃぁ、コロッケ買おうよ」

「お金は、持ってきたのか?」ときくと、ロクマツは背負っていたリュックを店の前で降ろし、中をゴソゴソと探し始めた。だが、なかなか財布は出てこなかった。

「あれ~? あれ~?」

と、だんだん泣きそうになってロクマツは財布を捜した。自転車をまたいでそれを見ていた六太郎は、少しイライラしてきた。

「おまえ、財布入れるの忘れてきたんじゃない?」

「‥‥‥、たぶん‥‥‥」

「いいよ、俺、おごってやるよ」

「え? いいの?」

「いいよいいよ、おまえん家に泊まりにくる前に、母さんから冬休み中の小遣いだって、2000円もらってきてるし」

「悪いね、六ちゃん」

そう言って、ロクマツは嬉しそうに店の中に入っていった。

「いらっしゃい」

「あの~、コロッケとカレーコロッケとメンチをひとつずつください。六ちゃんは?」と振り向くと、

「おまえ、そんなに食うんか?」と少ししかめっ面になっていた。

「え? みっつ買ったらだめ? ふたつにした方がいい?」と哀願するように聞いてくるので、

「いや、いいよべつに‥‥、あ、すいません、ぼくも同じにするんで、全部ふたつずつにしてくだい」と、六太郎がお店のおばさんに言った。お店の時計を確認すると、12時15分だった。

「昼飯どきか‥‥」と言って、おばさんにお金を渡した。